看護部門

高度な専門性を発揮して認定看護師が活躍。

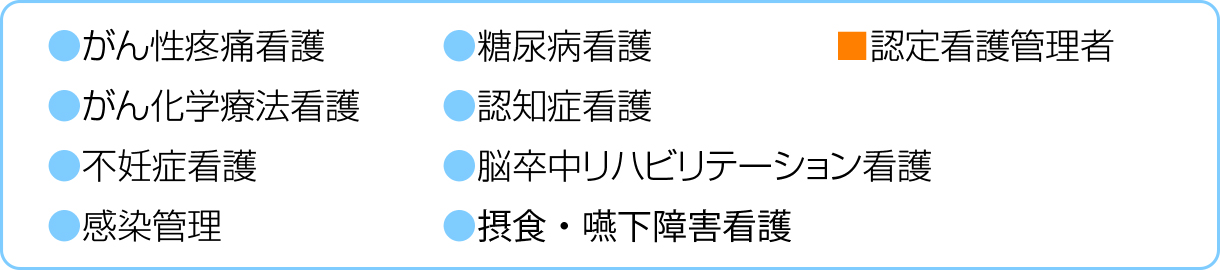

認定看護師とは、高度化し専門分化が進む医療の現場において、高いレベルの看護を実践できると認められた看護師です。現在19の「認定看護分野」があり、日本看護協会の審査に合格すると資格が認められます。当院では下記の分野の認定看護師が活躍しています。

資格取得支援制度

認定看護師の資格取得を応援するため、審査に必要な研修の受講をサポート。研修期間中の休暇や給与の支援制度があります。

認定看護師の資格取得を応援するため、審査に必要な研修の受講をサポート。研修期間中の休暇や給与の支援制度があります。

多彩な領域でスペシャリストがチーム医療をリード。

下記にあげた多様な領域で認定看護師らが活躍しています。

患者さんやご家族はもちろん、仲間からも信頼される

スペシャリストたちが、当院の医療の質を高めています。

認定看護師

がん性疼痛看護認定看護師 谷川ひろこ

資格取得のきっかけは、つらい「痛み」を取り除き、患者さんの生活の質を向上させたいという思いでした。欧米に比べて緩和ケアが遅れている日本で、患者さんの苦しみを少しでも軽減することが目標です。また、がん治療はチーム医療です。患者さんに合った薬を選ぶのも、多職種で一緒に考え治療していくのが基本です。認定看護師として痛みに関して活発にディスカッションし、治療や看護に取り組める環境づくりをしていきたいと思っています。

資格取得のきっかけは、つらい「痛み」を取り除き、患者さんの生活の質を向上させたいという思いでした。欧米に比べて緩和ケアが遅れている日本で、患者さんの苦しみを少しでも軽減することが目標です。また、がん治療はチーム医療です。患者さんに合った薬を選ぶのも、多職種で一緒に考え治療していくのが基本です。認定看護師として痛みに関して活発にディスカッションし、治療や看護に取り組める環境づくりをしていきたいと思っています。

がん化学療法看護認定看護師 坂入明美 木下章子

がん化学療法分野の進歩はめざましく、治療効果の向上や対象疾患の拡大により患者数も増加しています。その反面、副作用は治療を行う上で避けられない事象です。がん化学療法看護認定看護師として、患者さんの副作用症状を聞き、目に見えない潜在的な問題にも耳を傾け、個々に合ったケアが自宅でできるように支援しています。また、医師や薬剤師、看護師などの多職種でチームを作り、患者さんが主体的に最善の治療を選択し、生活の質向上に取り組めるよう体制を整えています。その人がその人らしく人生を楽しめるよう支えていくことが私たちの役割です。

がん化学療法分野の進歩はめざましく、治療効果の向上や対象疾患の拡大により患者数も増加しています。その反面、副作用は治療を行う上で避けられない事象です。がん化学療法看護認定看護師として、患者さんの副作用症状を聞き、目に見えない潜在的な問題にも耳を傾け、個々に合ったケアが自宅でできるように支援しています。また、医師や薬剤師、看護師などの多職種でチームを作り、患者さんが主体的に最善の治療を選択し、生活の質向上に取り組めるよう体制を整えています。その人がその人らしく人生を楽しめるよう支えていくことが私たちの役割です。

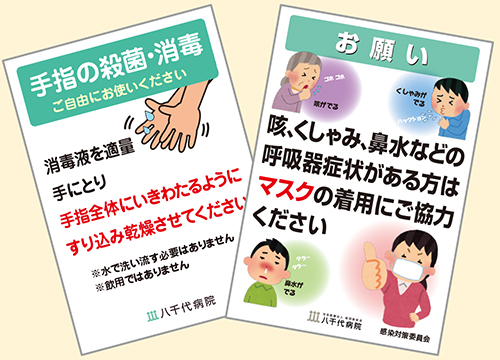

感染症看護認定看護師 幣次 厳

患者さん、ご家族、職員をさまざまな感染から守るため、また感染拡大を防止するために、実践可能な感染対策の提案ができるように心がけ、活動を行っています。院内では、現状に適したより良い感染対策を実践できるように多職種で協働し、院内ラウンドや教育活動、相談などを行っています。さらに地域の方々に感染予防についてお話しする機会があり、今後も地域の方々が感染予防に関心を持っていただけるような活動を継続していきたいです。

患者さん、ご家族、職員をさまざまな感染から守るため、また感染拡大を防止するために、実践可能な感染対策の提案ができるように心がけ、活動を行っています。院内では、現状に適したより良い感染対策を実践できるように多職種で協働し、院内ラウンドや教育活動、相談などを行っています。さらに地域の方々に感染予防についてお話しする機会があり、今後も地域の方々が感染予防に関心を持っていただけるような活動を継続していきたいです。

不妊症看護認定看護師 高須初恵

助産師、不妊カウンセラーとしての経験を糧に、患者さんの心の負担を支えたいと不妊症看護認定看護師を取得しました。不妊治療はケースごとに異なるセンシティブな問題です。だからこそ、当院では初診時のカウンセリングを重視するとともに、どちらか一人ではなくカップルを対象にしたカウンセリング・治療を大切にしています。そして、難しい治療ゆえに、納得の上で臨んでいただくためにも、情報提供に努めています。今後は地域の方々や医療者にも、不妊に関する啓発活動を進めていきたいです。

助産師、不妊カウンセラーとしての経験を糧に、患者さんの心の負担を支えたいと不妊症看護認定看護師を取得しました。不妊治療はケースごとに異なるセンシティブな問題です。だからこそ、当院では初診時のカウンセリングを重視するとともに、どちらか一人ではなくカップルを対象にしたカウンセリング・治療を大切にしています。そして、難しい治療ゆえに、納得の上で臨んでいただくためにも、情報提供に努めています。今後は地域の方々や医療者にも、不妊に関する啓発活動を進めていきたいです。

糖尿病看護認定看護師 鈴木裕美子

糖尿病は、血糖値の高い状態を放置することで血管に障害が起き、神経障害、腎症、網膜症、脳卒中、心臓病、認知症など、さまざまな合併症を引き起こします。糖尿病を悪化、進行させないためには、食事や運動などの生活習慣を見直し、適切な薬物療法を行うことが大切になります。そのため糖尿病看護認定看護師は、病気だけに目を向けるのではなく、患者さんの生活、歩んできた人生、価値観、将来のことなど、さまざまな側面を知り、糖尿病である自分とこれからどう過ごすかを一緒に考え支援していくことを目指しています。

糖尿病は、血糖値の高い状態を放置することで血管に障害が起き、神経障害、腎症、網膜症、脳卒中、心臓病、認知症など、さまざまな合併症を引き起こします。糖尿病を悪化、進行させないためには、食事や運動などの生活習慣を見直し、適切な薬物療法を行うことが大切になります。そのため糖尿病看護認定看護師は、病気だけに目を向けるのではなく、患者さんの生活、歩んできた人生、価値観、将来のことなど、さまざまな側面を知り、糖尿病である自分とこれからどう過ごすかを一緒に考え支援していくことを目指しています。

認知症看護認定看護師 横山朋恵

認知症を持つ人は、入院による環境の変化や身体の苦痛などにより、不安や混乱が生じることがあります。安心して入院生活を送れるように、環境の調整やケアの方法を多職種チームで考え、支援を行なっています。認知症の人は症状の進行により、自身の想いを伝えることが難しくなります。そのため、ご本人の想いや意思を尊重し、それを家族や関係者へ伝え橋渡しできるよう心がけています。また、ご家族も認知症の症状により介護負担が大きくなり、葛藤する場面が多くあります。ご家族と面談を行い、介護の方法を一緒に考えサポートすることで、認知症を持つ人がその人らしい生活を送れるよう支援することを目指しています。

認知症を持つ人は、入院による環境の変化や身体の苦痛などにより、不安や混乱が生じることがあります。安心して入院生活を送れるように、環境の調整やケアの方法を多職種チームで考え、支援を行なっています。認知症の人は症状の進行により、自身の想いを伝えることが難しくなります。そのため、ご本人の想いや意思を尊重し、それを家族や関係者へ伝え橋渡しできるよう心がけています。また、ご家族も認知症の症状により介護負担が大きくなり、葛藤する場面が多くあります。ご家族と面談を行い、介護の方法を一緒に考えサポートすることで、認知症を持つ人がその人らしい生活を送れるよう支援することを目指しています。

摂食・嚥下障害看護認定看護師 坂田徳一

食べるには、舌やのどなどが連動して食べ物を胃の中に送り込みます。しかし、加齢とともに「食べる力」も低下し、誤嚥性肺炎にかかりやすくなります。健康な方が気をつけることが二つあります。①2010年頃から「食べる力が低下する」原因として、筋力が減少するサルコペニアが注目されています。口の筋力は全身の筋力と比例するため、歩けなくなると食べる力も低下し、サルコペニアが発症します。予防するために歯科へ行き、タンパク質を摂り、運動して「足の力をつけて」ください。②骨折に気をつけましょう。生活環境は転びやすくありませんか? 整えてください。誤嚥して入院した場合は、多職種と協同して支えます。写真は食べる能力を調べる検査です。外来でもできます。

食べるには、舌やのどなどが連動して食べ物を胃の中に送り込みます。しかし、加齢とともに「食べる力」も低下し、誤嚥性肺炎にかかりやすくなります。健康な方が気をつけることが二つあります。①2010年頃から「食べる力が低下する」原因として、筋力が減少するサルコペニアが注目されています。口の筋力は全身の筋力と比例するため、歩けなくなると食べる力も低下し、サルコペニアが発症します。予防するために歯科へ行き、タンパク質を摂り、運動して「足の力をつけて」ください。②骨折に気をつけましょう。生活環境は転びやすくありませんか? 整えてください。誤嚥して入院した場合は、多職種と協同して支えます。写真は食べる能力を調べる検査です。外来でもできます。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 丹羽美奈子

脳卒中発症後の患者さんは何らかの障害を残した状態で社会復帰されます。患者さんのみならず、ご家族も不安を抱いていることが多いため、その不安を解消するお手伝いができればと思ったことが認定看護師を目指したきっかけでした。身体的な障害だけでなく、高次脳機能障害を有する患者さんが安心して生活できるように、患者さんの声を聴くよう心がけ、新たな生活の再構築を多職種や地域と連携して行っています。また、患者さんやそのご家族、地域住民の皆さんに向けて、脳卒中に関する知識の普及や啓発活動、脳卒中の発症や再発予防教育を行っています。

脳卒中発症後の患者さんは何らかの障害を残した状態で社会復帰されます。患者さんのみならず、ご家族も不安を抱いていることが多いため、その不安を解消するお手伝いができればと思ったことが認定看護師を目指したきっかけでした。身体的な障害だけでなく、高次脳機能障害を有する患者さんが安心して生活できるように、患者さんの声を聴くよう心がけ、新たな生活の再構築を多職種や地域と連携して行っています。また、患者さんやそのご家族、地域住民の皆さんに向けて、脳卒中に関する知識の普及や啓発活動、脳卒中の発症や再発予防教育を行っています。

チーム医療

●糖尿病治療・療養指導チーム

「MCT-YACHIYO」(MCT:Metabolism Control Team)

糖尿病などの患者さんに、糖尿病看護認定看護師をはじめとする多職種で生活習慣に配慮した療養指導を行っています。

●認知症ケアサポートチーム

●栄養サポートチーム

●褥瘡予防対策委員会

●医療安全対策委員会

●感染対策委員会

院内コンサルテーション

ほかの看護師に専門知識や看護技術の指導をしたり、現場で直面する問題や疑問の相談に乗り、専門知識に基づいて支援するのもスペシャリストの重要な役割です。

ほかの看護師に専門知識や看護技術の指導をしたり、現場で直面する問題や疑問の相談に乗り、専門知識に基づいて支援するのもスペシャリストの重要な役割です。