看護部門

2024/10/22

ベトナム・フエ医科薬科大学と提携 看護学生のインターンシップ制度

当院はベトナム・フエ医科薬科⼤学とパートナーシップを結び、2022年より看護学⽣のインターン生を受け入れています。このインターンシップでは、1年を通して⽇本の医療・看護・介護を理解することを⽬指し、基礎的な看護の知識や看護の技能を習得。また⽇本語や⽇本の⽂化についても学びます。

フエ医科薬科⼤学では、国際的な環境の中で広い視野を養い将来社会貢献できる⼈材を育成することを⽬的に各国にインターン生を送り出しており、当院での学びはそのまま学科単位として認定されます。

当院は海外からのインターン生のほか、技能実習⽣も積極的に受け⼊れており、グローバル⼈材の育成を⽀援しています。

▲2024年度のインターンシップ3期生は2名。勉強熱心で仕事に前向きに取り組む姿勢に、当院の看護師たちも刺激を受けています。

この日は、インターン生や技能実習生の日本での就労をサポートする機関「イントレース(INTRASE)」の会長Le Trung Lam氏(写真右)とスタッフが、二人の様子を見るためにベトナムより来院されました。

▲「職場に溶け込んだ二人の様子を見てとても安心した。ベトナムには日本の先進的な医療・介護を学びたいという学生は多い。これからも現地で日本語やマナーの教育に取り組み、学校と病院の橋渡し役として優秀な学生を日本に紹介できるよう尽力していきたい」と話すLam会長(写真右)

2024/8/16

看護補助者研修を行いました

8月9日・16日の両日、看護補助者を対象とした研修を開催し、合計60名が参加しました。医療現場ではそれぞれの職種が専門性を発揮しながら、患者さんの早期回復・退院を目指してチームで医療を提供しており、看護チームの一員である看護補助者は、より良い看護を提供する上で欠かせない存在です。看護補助者は医療行為は行いませんが、看護師の指導のもと、患者さんの食事介助や入浴介助、排泄介助をはじめ、病室の環境整備、書類整理など、幅広い業務で医療現場を支えています。

近年、高齢化の進展や疾病構造の変化、働き方改革の推進などにより看護職に求められる役割は多様化しており、看護師と看護補助者の協働の必要性が高まっています。そうした中で当院看護部では、看護補助者が看護チームの一員として自覚し活躍できるように必要な知識・技術を学ぶための研修を行い、初めて病院で働く方や外国人労働者などが安心し、やりがいを持って働けるようにサポート体制を充実させています。

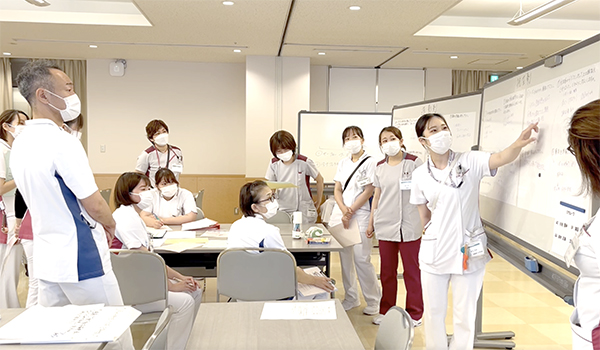

研修の様子

研修は「患者誤認防止」と「食事介助、安全に食事をするための体位」をテーマに、講義と実技の2部構成で行いました。参加者は事前に業務マニュアルを確認し、eラーニングによる自己学習を行なった上で研修に臨みました。

当院には医療機関での勤務経験がない人、将来看護師を目指す看護学生、海外からの技能実習生や看護のインターンシップ生、中途採用者など多様な背景を持つ看護補助者が在籍しています。そのため研修では看護師やリハビリスタッフら専門職が講師となり、未経験者にも分かりやすい指導を心がけています。

「患者誤認防止」の講義では、看護補助者が誤認を起こしやすい場面(食事配膳、検査搬送、入浴介助など)ごとに、事例を挙げながら正しい確認手順と注意すべきポイントを説明。グループワークの際には講師らが各テーブルを回り、看護補助者の疑問や不安に丁寧に答えていきました。

「食事介助、安全に食事をするための体位」の講義は、摂食・嚥下障害看護認定看護師が講師を担当。食事の際の姿勢の整え方、覚醒不良時の対応、口腔ケアの方法などについて詳しく解説しました。

実技では講義で習った「食事の際の姿勢の整え方」を実践。看護師の指導のもと、参加者全員が介助者、介助される患者の双方の役割を体験し、理解を深めました。

▲車いすで食事をする場合の姿勢の整え方

▲ベッドで食事をする場合の姿勢の整え方

研修を終えた看護補助者の声

●すべての業務で患者誤認をしないように、患者確認を実施していきます。

●一つひとつの確認を怠らず、安全に仕事に取り組みたい。

●食事の際に姿勢を整えることの大切さを再確認した。ベッドの上で食事をとる患者さんが多いので、今日から改めて意識して食事介助を行いたい。

●食後だけでなく食前の口腔ケアや食事姿勢にも気を配り、患者さんが誤嚥することなく安心して食事をとれるようにケアしたい。

●実技の患者役で崩れた姿勢で食事をしてみて、患者さんの気持ちがよく分かった。患者さんの立場に立って、気配りができるように心がけていきたい。

●事例をもとに具体的に指導してもらったので分かりやすかった。また看護補助者によるリスク事例を知り、気が引き締まった。

●研修で学んだことを現場で活かし、自立できるよう頑張りたい。

2024/7/12

院内認定看護師制度「IV2フォローアップ研修」を行いました

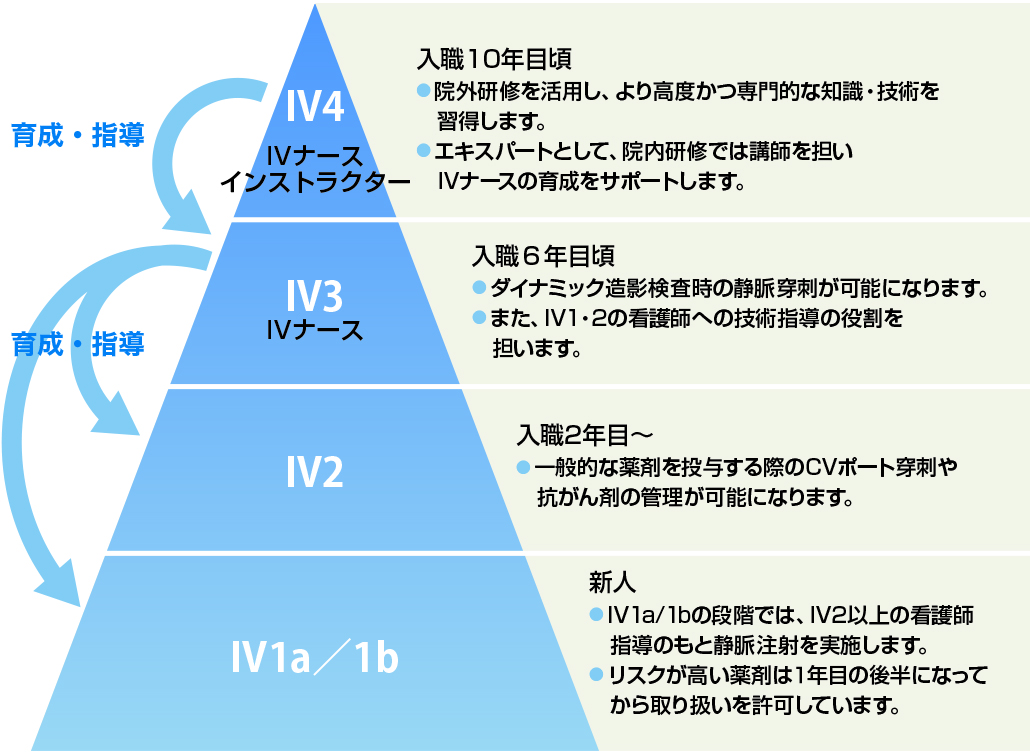

八千代病院看護部では、より専門性の高い看護師の育成をめざし、院内認定制度を設けています。IV(Intravenous Injection:静脈注射)ナース認定制度はそのひとつ。看護師の静脈注射の安全性と質の向上を図るため、独自の「IVナース育成ガイドライン(プログラム)」を策定し、2022年より院内認定制度の運用を開始しています。

当院のIVナース認定制度では1a〜4の段階を設けており、各段階の認定を取得するには規定された課題の修了、研修への参加が必要です。6月17日および7月12日は、IV2(おおむね2年目の看護師対象)看護師のためのフォローアップ研修を行い、合わせて28名の看護師が参加しました。

研修の様子

●「静脈留置針」「抗菌薬投与」のシミュレーション

一つひとつ手順を確認しながら、真剣な表情で手技に取り組む参加者たち。指導は先輩IVナース(IV3以上の認定者)が行なっています。

●グループワーク

「静脈注射時のアナフィラキシー対応」をテーマに、注射後の状態観察からアナフィラキシー発症時の対処方法、医師への報告方法までグループで話し合い、手順を確認しました。

IVナース育成プログラム

●当院のIVナース育成プログラムは、静脈注射の技術習得はもちろんのこと、薬剤の取り扱い、緊急時の対応、静脈注射に関する法的責任などについて段階的に学び、着実に専門性を高めていける内容となっています。

●静脈注射での実施可能な業務段階を1a〜4の5段階設けてけています。各段階ごとに定められた課題・研修を履修すると認定が取得できます。